2024.12.09

富士フイルム、音声操作による入力機能を新たに搭載 下部内視鏡レポート作成支援ソフトウェア「AR-C1 Ver2.0」提供開始 下部内視鏡検査からレポート作成まで検査ワークフローの効率化を支援

富士フイルム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:後藤 禎一)は、AI技術(*1)を用いて下部内視鏡検査後のレポート作成を支援するソフトウェア「AR-C1」の新バージョン「AR-C1 Ver2.0」を、富士フイルムメディカル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:川原 芳博)を通じて、2024年12月13日より提供開始する。

「AR-C1」は、同社内視鏡情報管理システム「NEXUS(ネクサス)」のオプションとして2022年に提供を開始した下部内視鏡レポート作成支援ソフトウェアである(*2)。検査中、画像認識技術により、使っている処置具を認識して想定される手技の候補を観察画面上に表示。医師が表示された候補からフットスイッチで、手技と検体採取を行った部位を選択すると、処置前に撮影した静止画像と共に、部位情報・手技情報がレポートに反映される(*3)。また、検査開始時刻・検査終了時刻も自動で記録される。従来は医師の記憶や看護師のメモに頼っていた情報の記録を、検査中に随時レポートに反映できるようにすることで、検体採取などの処置が必要なケースが多い下部内視鏡検査のレポート作成の負担を軽減する。

今回提供を開始するVer2.0では、これまでフットスイッチで行っていた操作を、医師の音声でも行えるよう機能を拡張した。フットスイッチ操作の場合は、AR-C1操作用フットスイッチを、送水用やEMR(内視鏡的粘膜切除術)用など複数のフットスイッチと区別して使用するため、内視鏡モニターから都度目線を外して確認する必要がある。今回新たに搭載した音声操作機能では、医師の首に装着したマイクが音声を拾うため、内視鏡モニターから目線を外すことなく、「部位情報」や「手技情報」、「画像」を音声で指示するだけで登録でき、検査中でも効率的に操作が可能になります(*3)。医師、看護師それぞれの負担を軽減し、下部内視鏡検査からレポート作成まで検査ワークフローを効率化することで、医療現場の働き方改革への貢献を目指す。

【「AR-C1 Ver2.0」の主な機能】

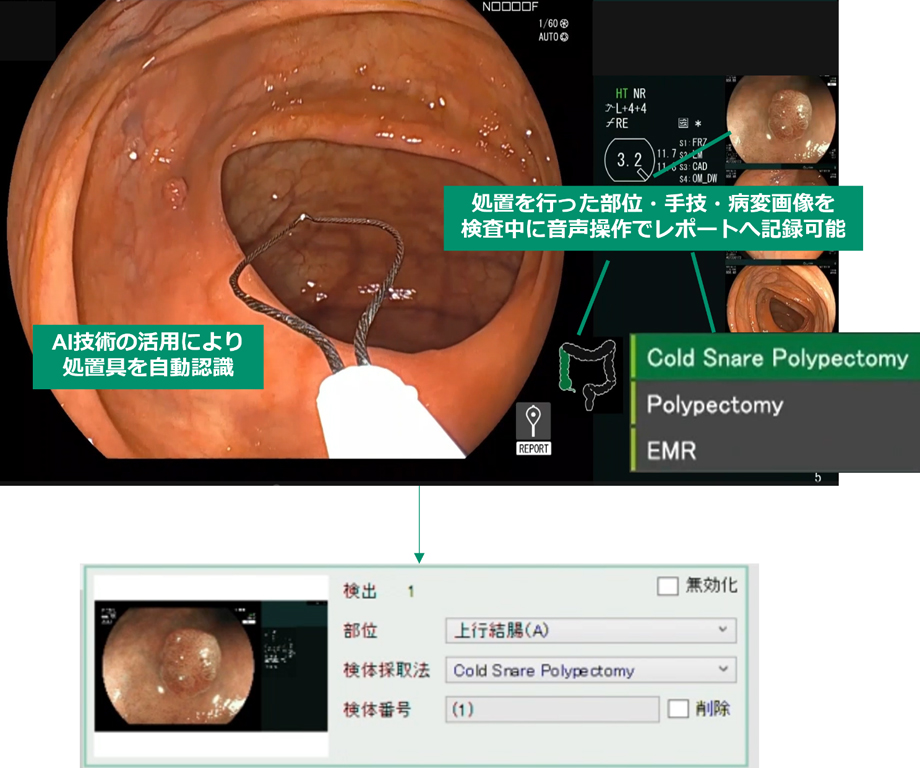

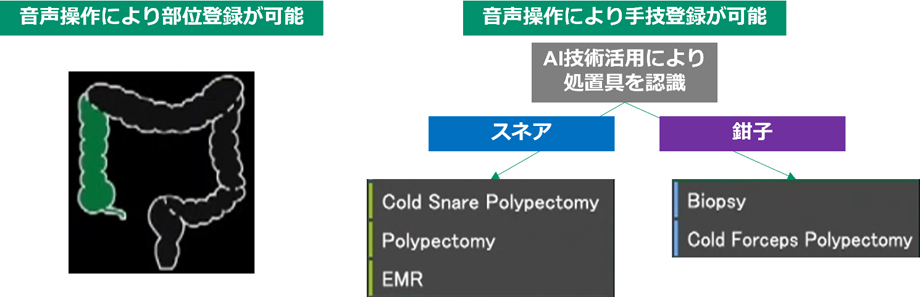

(1)処置情報記録機能

AI技術の活用により、検査中の画面内で処置具を自動認識し、採取した検体番号と直前に撮影した静止画像を紐づけて保存する(*3)。さらに医師が部位情報、手技を発声するとそれらの情報も紐づけることができる。検査後レポート作成時に、医師は保存された処置情報を確認し、レポートへ反映すべき内容を確定する。レポート作成のために医師が処置情報を記憶するストレス、看護師がメモを取る手間の軽減に貢献する。

AI技術の活用による処置具の自動認識と、医師の音声操作による部位・手技の登録により、1回の処置に紐づけて病変画像、部位、手技、検体番号を検査中に記録することができる。医師による確認の後、これらの記録がレポートへ反映される。

「部位名」、「手技名」をそれぞれ音声入力することで、検査中に処置の情報を記録することができる(*3)。

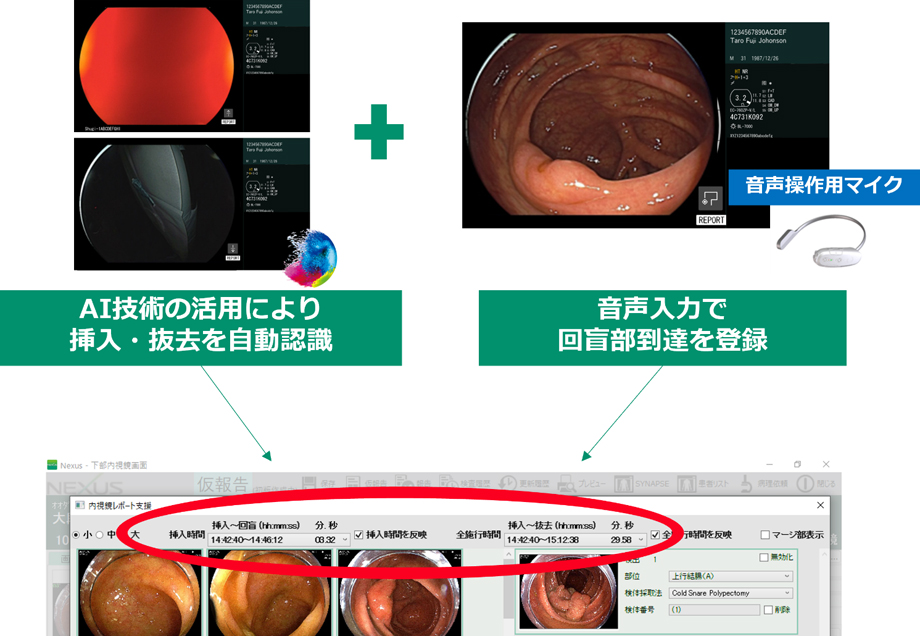

(2)検査時間記録機能

AI技術の活用によるスコープの体内挿入・抜去の自動認識と、音声操作による回盲部到達の登録を組み合わせて、JED(*4)に対応した時間記録が可能である。挿入時間、全施行時間をシステム上で計測してレポートに転記することができるため、検査時間の計測漏れを防ぐと同時に、入力の手間を軽減する(*3)。

AI技術の活用によって認識されたスコープの体内挿入・抜去時間と、音声操作で登録した回盲部到達時間が記録され、JEDに必要な挿入時間、全施行時間の計測を行いる。計測結果に問題がないことを確認し、確定ボタンを押下すると患者付帯情報欄の該当項目に結果が反映される。

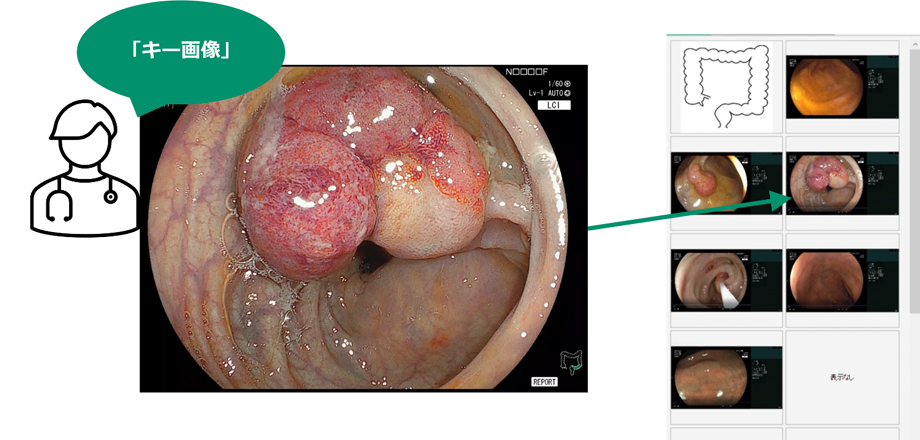

(3)画像貼付指示機能

検査中に、レポートに貼付したい静止画像(キー画像)を音声操作で指示することができる。検査後にレポート記入画面を開くと、登録を指示した静止画像が貼付されている。検査後に、撮影した大量の静止画像の中から、必要な画像を探す手間を削減する(*3)。

検査中にキー画像として登録指示した静止画像は、検査後にレポート記入画面を開くと既に貼付されている。貼付されている画像は、医師により追加、修正可能である。

富士フイルムは、医療画像診断支援、医療現場のワークフロー支援などに活用できるAI技術を「REiLI(レイリ)」のブランド名で展開し、医療現場の課題解決に取り組んでいる。内視鏡検査領域においては、2020年よりAI技術を活用した内視鏡画像診断支援機能「CAD EYE(キャドアイ)」(*5)を展開。2024年9月にはAI技術を活用して上部内視鏡検査のレポート作成を支援する「AR-G1」(*2)を発売し、診断支援からレポート作成支援まで、内視鏡検査全体のワークフロー効率化に貢献している。

同社は、今後もさまざまな医療現場のニーズに応え、検査の効率化と医療の質の向上、人々の健康維持増進に貢献していく。

*1 AI(人工知能)技術のひとつであるディープラーニングを設計に用いた。導入後に自動的にシステムの性能や精度が変化することはない。

*2 「AR-G1」、「AR-C1」の利用には、同社内視鏡向け機能拡張ユニット「EX-1」が必要。

*3 レポートに記録する情報の最終判断は医師が行う必要がある。

*4 Japan Endoscopy Databaseの略。日本全国の内視鏡関連手技・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者に最善の医療を提供することを目指す事業。(https://jedproject.jges.net/)

*5 「CAD EYE」は、富士フイルムがAI技術を用いて開発した、内視鏡におけるコンピュータ自動診断支援(CAD)機能の総称。

記

1.製品名

下部内視鏡レポート作成支援ソフトウェア「AR-C1」(*6)

2.提供開始時期

2024年12月13日

【内視鏡情報管理システム「NEXUS」(*6)について】

「NEXUS」は、検査の受付から画像入力、レポート作成まで、幅広い機能を統合した内視鏡情報管理システムである。内視鏡部門内のさまざまな運用をデジタル化し効率化する他、内視鏡部門と密接な関りを持つ放射線部門システムや病理部門システムなどとの接続が可能で、病院全体のワークフロー効率化にも寄与する。検査開始やスコープ洗浄といったプロセスを内視鏡メーカーにかかわらず同一運用ができる仕様などが好評を得ており、特定機能病院を中心に全国約700施設で稼動している(*7)。

【上部内視鏡レポート作成支援ソフトウェア「AR-G1」(*6)について】

上部内視鏡レポート作成支援ソフトウェア「AR-G1」は、検査中に医師が撮影した静止画像の撮影部位を認識。画像の明るさやピントに加え、胃壁の伸展度合いや撮影方向といった日本消化器がん検診学会のガイドラインなど(*8)に則った判定基準をもとに適切な静止画像を自動で選択(*3)してレポートに貼付する。選択された画像を医師が確認し、必要に応じて別画像に差し替えることも可能である。レポート作成のために、撮影された多数の静止画像の中から必要な画像を探す負担を軽減することで、内視鏡検査ワークフローの効率化を支援する(*3)。

【内視鏡診断支援機能「CAD EYE」について】

「CAD EYE」は、富士フイルムがAI技術を活用して開発した内視鏡診断支援機能である。2020年に「CAD EYE」の第一弾として発売された、大腸内視鏡検査におけるポリープなどの病変検出および鑑別を支援するソフトウェア「EW10-EC02」(*9)は、今年6月から診療報酬加算の適用対象となっている(*10)。また、2022年に発売された、胃腫瘍性病変や食道扁平上皮癌が疑われる領域の検出を支援するソフトウェア「EW10-EG01」(*11)により、「CAD EYE」の対象領域は下部消化管から上部消化管まで広がっている。

*6 疾病の診断、治療、又は予防に使用されることを目的としていない。

*7 2024年11月末時点。

*8 日本消化器がん検診学会 対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2024。

*9 販売名:内視鏡検査支援プログラム EW10-EC02、承認番号:30200BZX00288000

*10 K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術「注3」病変検出支援プログラム加算

*11 販売名:内視鏡検査支援プログラム EW10-EG01、承認番号:30400BZX00217000