和歌山県立医科大学附属病院は、画像診断技術の向上に取り組むヘルスケアカンパニー、GEヘルスケアファーマ株式会社(以下GEヘルスケアファーマ)と、「超音波診断における膵腫瘤性病変の造影」の適応取得を目指し、医師主導による「ペルフルブタン(GE-045、販売名:ソナゾイド注射用16μL)の第3相臨床試験」を開始した。

膵腫瘤性病変の診断に対する本剤の有用性が検証され、承認を得られれば、現在は予後不良の腫瘤である膵癌の早期診断および治療につながり、予後改善に寄与することが期待される。

本試験で使用する超音波造影剤のペルフルブタン(GE-045、販売名:ソナゾイド注射用16μL)は、「超音波検査における肝腫瘤性病変の造影」を効能または効果として2006年10月に承認され、2012年8月には「超音波検査における乳房腫瘤性病変の造影」を効能または効果として追加承認が取得されている。

膵腫瘤性病変の超音波検査を行う際に本剤を用いることで、診断能の向上が得られることがこれまで多数報告されていることから、今回の医師主導治験により、本剤の新たな適応取得を目指す。

背景

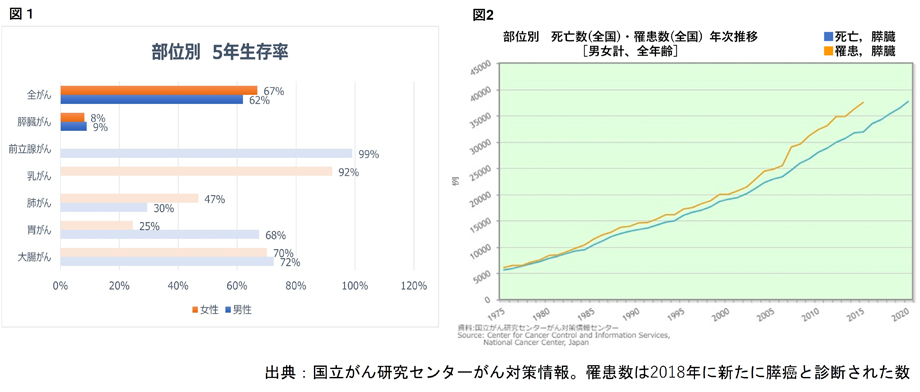

膵癌は最も予後不良の癌の一つで、全体の5年生存率は8.5%と報告されている(図1)。がん統計では、膵癌による死亡数は女性で3位、男性で4位、年罹患数は42,361人、今後もさらなる増加が予測されている(図2)。さらに、膵癌のリスク因子とされる膵嚢胞性疾患も増加しており、精査対象となる患者が増えている。

一方で、腫瘍径が1cm以下の膵癌の5年生存率は80%と報告されており、早期に膵癌を発見することの重要性が求められている。現行の膵腫瘤病変の診断のGold standardは造影CTであるが、2cm以下の小病変の描出に限界があり、見落とすことで治療開始が遅れることが懸念される※。

※参照元:日本膵臓学会膵癌登録報告2007 Egawa S et al. Pancreas 2012

膵癌診療ガイドライン2019年度版に、経腹壁超音波検査(TUS)や超音波内視鏡(EUS)を行う際に超音波造影剤を用いることで、膵癌診断能の向上することが記載された。

主なポイント

▪造影剤を用いる共通の利点

TUSもEUSも多くの膵癌が低エコー腫瘤で描出されるため、良性・悪性の鑑別が難しいが、造影剤を用いることで膵癌の血行動態把握が可能になり、悪性で問題となる膵癌は乏血性腫瘤として描出される。

これにより、膵癌と良性腫瘤の鑑別診断が可能となる。また、膵癌の精密検査として行われる造影CT検査の実施が困難な場合(ヨード造影剤アレルギーの患者、腎機能障害等を有する場合)でも精密検査が可能である。

▪造影経腹壁超音波検査(TUS)の利点

TUSは、最も侵襲が低く簡易で広く普及した検査であり、腫瘤の指摘、腫瘍を疑う間接所見の拾い上げ(存在診断)に有用である。

造影を追加することにより、かかりつけ医受診の段階における膵癌の診断率が向上することで、早期発見および治療につながることが期待される。

▪造影超音波内視鏡(EUS)の利点

EUSは、TUSに比べて侵襲度は高いが、高い空間分解能を有するため、現行CTでは描出の難しい2cm以下の小さな膵の腫瘤の拾い上げが可能である。造影により、その小さな腫瘤が良性か膵癌かの鑑別が可能となり、早期膵癌の正確な診断につながることが期待される。

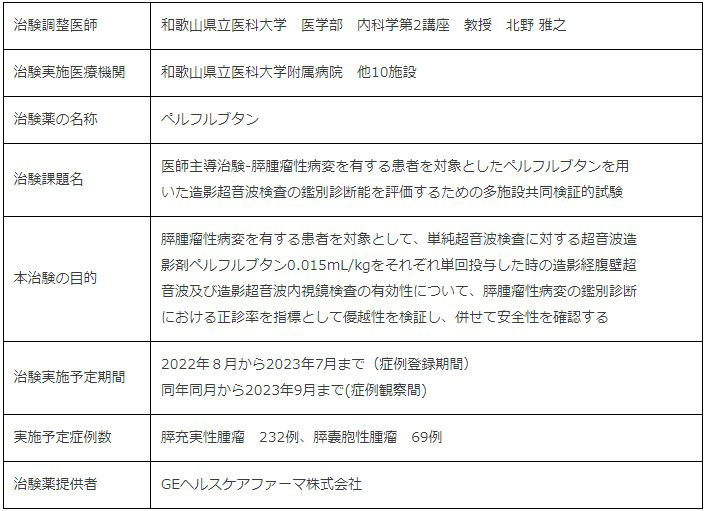

治験概要

本医師主導治験担当医のコメント

▪治験調整医師:和歌山県立医科大学附属病院消化器内科 教授 北野雅之 医師

日本において、膵癌は、切除不能の進行癌が約60~70%程度を占め、5年生存率は8.5%と最も予後不良の悪性腫瘍であり、罹患数と死亡数があまり変わらないことが問題となっています。

一方、小膵癌の5年生存率は80%と高く、早期に膵癌を発見することの重要性が求められています。2019年のがん統計では、膵癌の死亡数は42,361人まで増加し、全臓器の悪性腫瘍のなかで、男性では4位、女性では3位となっています。

今後さらなる膵癌患者の増加が予測され、膵癌の早期発見は我が国における重要課題となっています。

本治験により、膵腫瘤性病変の診断に対する造影超音波検査の有用性が検証されれば、膵癌の早期発見、早期治療につながり、わが国における膵癌の予後改善に寄与することが期待されます。

▪和歌山県立医科大学附属病院消化器内科 講師 山下泰伸 医師

膵癌の診療において、患者さんへの侵襲性が低く、かつ簡便に検査が可能である経腹壁超音波検査がスクリーニング検査として広く用いられ、良・悪性(非膵癌・膵癌)の鑑別診断、病変の拡がり診断などの精査において、造影CT検査、造影MRI検査、超音波内視鏡(EUS)が用いられています。

造影CT検査、造影MRI検査は、いずれも大型の検査機器を要すること、および腎機能低下患者における慎重投与の問題などがあり、さらに造影CT検査は放射線被ばくやヨードアレルギー、ショックなどにも注意が必要とされています。

一方で、特に、EUSは優れた空間分解能、時間分解能およびコントラスト分解能を有し、小病変の指摘に優れています。しかしながら、多くの膵腫瘤性病変は低エコー像として描出されるため、腫瘤によっては膵癌と良性腫瘤の鑑別診断が難しく、造影による膵腫瘤性病変の鑑別診断が求められています。

本治験薬を用いる造影超音波検査は、腎機能障害を有する患者、造影CT、造影MRIにアレルギーを有する患者さんへの投与も可能であり、造影CTや造影MRIでは困難な造影剤の腫瘍への血行動態を連続画像で観察できることなどのメリットを有しています。

このようなことから、本治験薬を用いる造影超音波検査は、膵癌の拾い上げ、精査のための新しいモダリティとなることが期待されます。

治験薬提供者のコメント

▪GEヘルスケアファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 GEヘルスケア 診断薬事業部門 日韓リージョン ジェネラルマネジャー 若林正基 氏

この度、和歌山県立医科大学 消化器内科 北野雅之先生らによる、膵腫瘤性病変を有する患者を対象とした医師主導治験をサポートさせていただくことは、より良い診断を通して患者様の早期診断・早期治療を達成し、治療アウトカムに貢献するという我が社のビジョンを達成する上で、非常に貴重な機会であると考えます。

膵癌は種々の悪性腫瘍の中でも特に診断と治療に困難をきわめる疾患であり、日本だけでなく海外においても、より良い早期診断技術を求める声は高まっています。

今回の医師主導治験の結果により、ペルフルブタンの早期膵癌診断における有用性が証明され、日本だけでなく世界において一人でも多くの患者様の治療アウトカムを向上するための診断方法として確立するよう、全力でサポートさせていただく所存です。

GEヘルスケアファーマは画像診断に関わる医療従事者の皆様のパートナーとして、画像診断技術の向上を通して患者様の健康に貢献し続けるべく、さらなるイノベーションの導入を進めてまいります。

※GEヘルスケアファーマ(株)の造影剤

・オムニパーク®非イオン性X線用造影剤

・ビジパーク®非イオン性等浸透圧X線用造影剤

・オムニスキャン®線状型非イオン性MRI用造影剤

・ソナゾイド®超音波診断用造影剤

・ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ「GE」環状型MRI用造影剤

▪問い合わせ

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

コーポレート コミュニケーション

TEL:0120-202-021