- カテゴリ

- 協業・共同研究

- 情報提供元

- 順天堂大学大学院医学研究科

順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学の葛西隆敏 准教授、保健医療学部 デジタルヘルス遠隔医療研究開発講座の鍵山暢之 准教授ら、および日本光電工業株式会社 荻野記念研究所の松沢航らの共同研究グループは「新型コロナウイルス患者が自身で測定したバイタルサイン※1を遠隔でモニタリングするシステム」を構築し、同システムによる測定値の信頼性が高いことを実証した。

本成果により、新型コロナウイルス感染症の流行下において、医療スタッフが感染リスクの高いバイタルサイン測定を行わずとも患者の測定値を遠隔でモニタリングすることが可能となり、医療スタッフの負担軽減や安全性の確保に繋がる。研究論文はJournal of Telemedicine and Telecare誌のオンライン版で公開された。

本研究成果のポイント

・患者自身が測定したバイタルサインを遠隔でモニタリングするシステムを構築

・患者の自己測定値について医療スタッフが行う測定値と比較し信頼できることを示した

・感染症管理で医療スタッフの感染リスクや負担を低減することに貢献する成果

背景

新型コロナウイルス感染症の流行下で、医療スタッフの感染を防ぐシステム開発が急務となっている。

従来、患者のバイタルサインは医療スタッフが患者の部屋を訪問して測定していたが、患者自身がバイタルサインを測定し、それを医療スタッフが遠隔でモニタリングするシステムを高い信頼性をもって運用することが可能になれば、医療スタッフと患者の直接的な接触を減らし、医療スタッフの負担軽減と感染リスクの低減につながると考えられる。

しかしながら、患者は訓練された医療スタッフではないため、血圧計、パルスオキシメータ、体温計などを使って測定するバイタルサインの信頼性に課題がある。そこで本研究では、それらの値が診療に用うる信頼性があるかどうか検証した。

内容

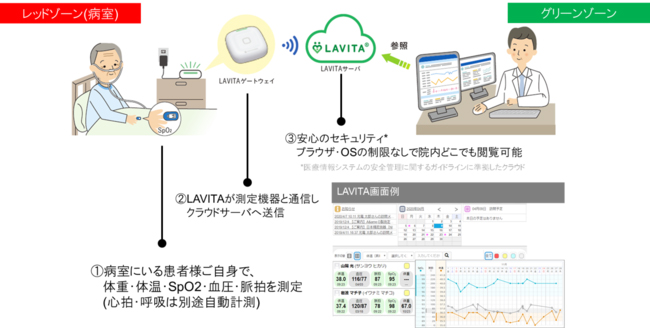

本研究では、まず新型コロナウイルス患者のバイタルサイン測定値を遠隔でモニタリングするシステムを構築した(図1)。

図1:本研究で構築した遠隔モニタリングシステム

レッドゾーン※2である病室を訪問せずに、グリーンゾーン※3で医療従事者が患者のバイタルサインを遠隔確認できるシステムを構築した。図示しないが、ベッドマットの下には呼吸センサが設置されて、別のスクリーンで呼吸数を遠隔確認することが可能となっている。

そして、新型コロナウイルス感染が確定、または疑われて入院した患者が、体重・体温・動脈血酸素飽和度(SpO2)・血圧・脈拍・心拍を自分で測定した。

同時に医療スタッフも測定を行い、それらのバイタルサインの測定データと、ベッドの下に配置されたマットタイプのセンサを使用して呼吸数を測定し、自動的にクラウドにアップロードした。これらの測定値が医療者による測定とどの程度一致しているのかを検証した。

2020年5月26日から9月23日までの間に、16人の患者が研究に参加して、その全員が10分間のレクチャーによって使用機器の使い方をマスターすることが可能であった。

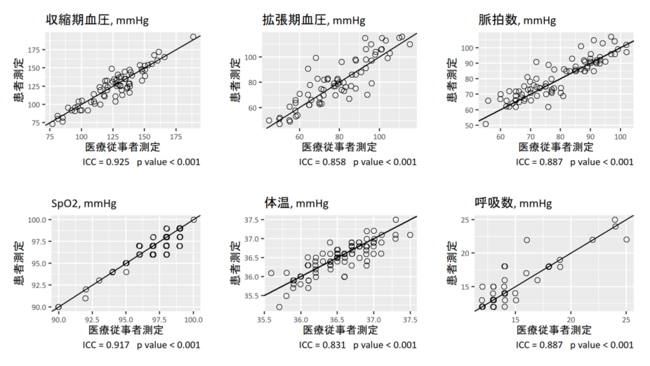

研究期間中に、3,835回バイタルサインの測定データがクラウドにアップロードされ、患者自身が測定したバイタルサインの値と医療スタッフが測定した値は、すべてのパラメータでよく一致していた(図2)。

信頼性の指標となる一致の程度を示す級内相関係数(0.8以上で非常に良い相関と解釈される)は、収縮期血圧で0.92、拡張期血圧で0.86、心拍数で0.89、動脈血酸素飽和度(SpO2)で0.92、体温で0.83、呼吸数で0.90となった(いずれもp値は0.001以下)。

これらの結果は、今回、構築した遠隔モニタリングシステムの測定値は高い信頼があることを示しており、新型コロナウイルス感染症流行下の医療スタッフによるバイタルサイン測定値の代替として有効であることを実証した。

今後の展開

今回、研究グループは「新型コロナウイルス患者が自身で計測したバイタルサインを遠隔でモニタリングするシステム」を構築し、このシステムが現実の診療に利用可能で信頼できるものとなることを示した。

このシステムは新型コロナウイルス感染症流行下に医療スタッフによるバイタルサイン測定値の代替として有効なことから、感染症管理において医療スタッフの感染リスク低減や負担軽減につながることが期待される。

今後、臨床現場での実運用において感染リスク低減度合や負担の軽減度合を評価する研究を行い、また実際に病院でこのシステムを運用することの課題を洗い出す予定である。さらに実臨床のニーズにあったシステムとして改良、開発を続けていく。

用語解説

※1 バイタルサイン: 血圧、体温、呼吸数など、人の生命活動を数値化したもの。

※2 レッドゾーン: 感染患者がいるエリアであり、ここでは防護服の着用が必要。

※3 グリーンゾーン: 感染患者と疑似症の患者がいないエリアであり、ここでは防護服の着用は不要。

原著論文

本研究はJournal of Telemedicine and Telecare誌のオンライン版で(2021年5月9日付)公開された。

タイトル:Validation of Telemedicine-based Self-Assessment of Vital Signs for Patients with COVID-19: A Pilot Study.

タイトル(日本語訳):新型コロナウイルス感染症患者における遠隔自主バイタルサイン測定の妥当性検証

著者:Nobuyuki Kagiyama, Makoto Hiki, Yuya Matsue, Tomotaka Dohi, Wataru Matsuzawa, Hiroyuki Daida, Tohru Minamino, Takatoshi Kasai

著者(日本語表記): 鍵山暢之1) 2)、比企誠2)3、末永祐哉2)、土肥智貴2); 松沢航4)、代田浩之1)2)、南野徹2)、葛西隆敏1)2)5)

著者所属:1)順天堂大学保健医療学部デジタルヘルス遠隔医療研究開発講座、2)順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学、3)順天堂大学大学院医学研究科救急・災害医学講座、4)日本光電工業株式会社荻野記念研究所、5)順天堂大学大学院医学研究科心血管睡眠呼吸医学講座

DOI: https://doi.org/10.1177/1357633X211011825

本研究はAMEDウイルス等感染症対策技術開発事業の支援を受け多施設との共同研究の基に実施された。

関連先リンク:https://www.juntendo.ac.jp/

-

2026.02.02

-

2026.01.30

-

2026.01.30

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス、光学デジタルイメージングと優れた接続性で高精度・高効率な尿検査に貢献する小型尿分析器「Atellica LumIQ」を発売

-

2026.01.30

-

2026.01.30